ITCOW牛新网 8月14日消息,西北工业大学张卫红院士团队联合香港城市大学吕坚院士、香港理工大学王钻开教授,在软体机器人领域取得重大突破。研究团队成功研发出一种基于新型电活性聚合物的多功能机器人系统,该技术不仅解决了传统材料在极寒环境下的性能瓶颈,更实现了集群机器人的自主协作与重构能力,为极端环境下的智能作业开辟了新路径。

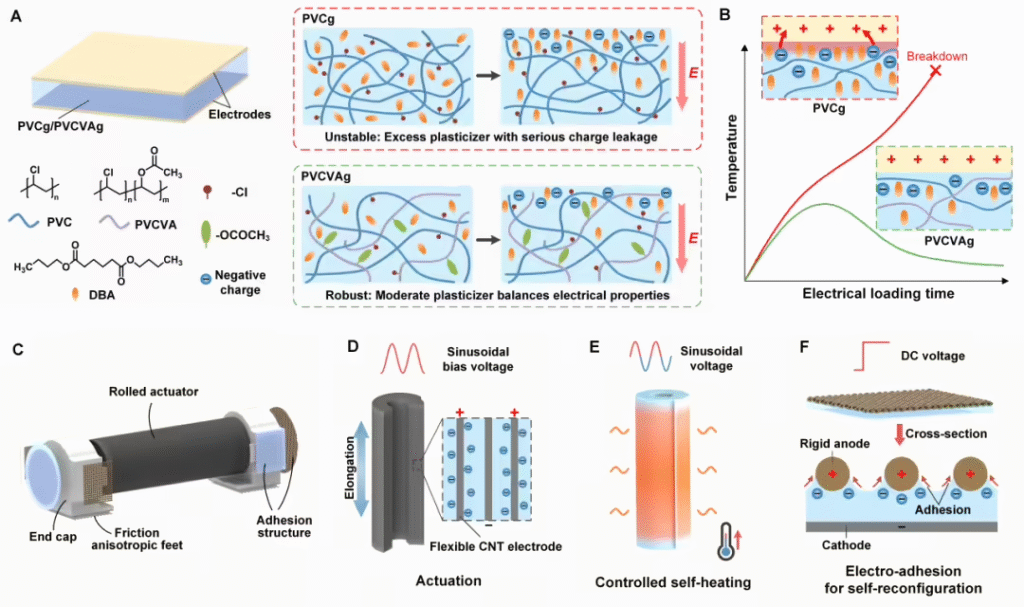

这项发表在《Advanced Science》期刊的研究成果,核心在于创新性地开发出聚氯乙烯-乙酸乙烯酯复合凝胶材料。通过在传统聚氯乙烯凝胶中引入乙酸乙烯酯,团队成功抑制了塑化剂迁移导致的发热与击穿问题,使材料寿命延长15倍以上。同时,新材料的电吸附力达到传统结构的2.15倍,仅需2V/μm的低电场即可产生30kPa吸附力,大幅降低了系统能耗。

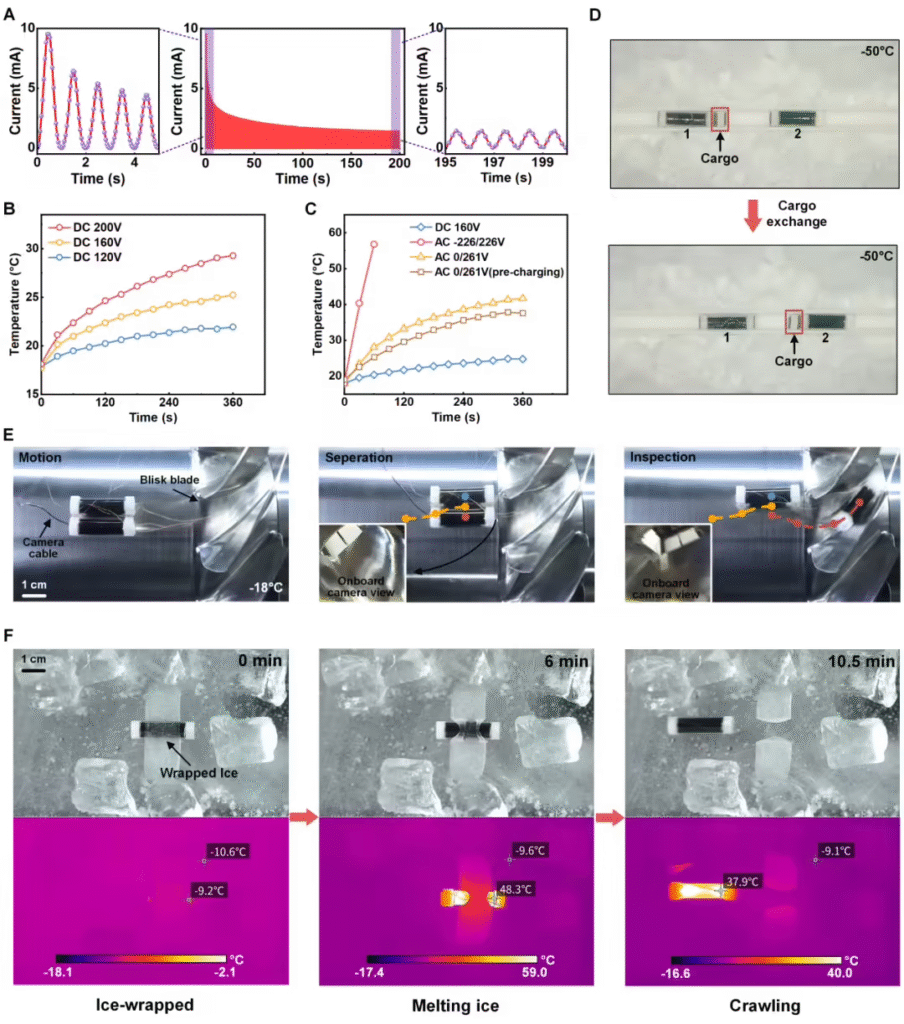

据ITCOW牛新网了解,该材料的突破性在于多功能集成:既能通过低电压驱动产生形变,实现机器人运动;又具备可控自加热特性,保障极寒环境工作;还支持模块间的快速电吸附连接,完成群体自重构。这种”三位一体”的特性,解决了软体机器人领域长期存在的环境适应性与功能单一性矛盾。

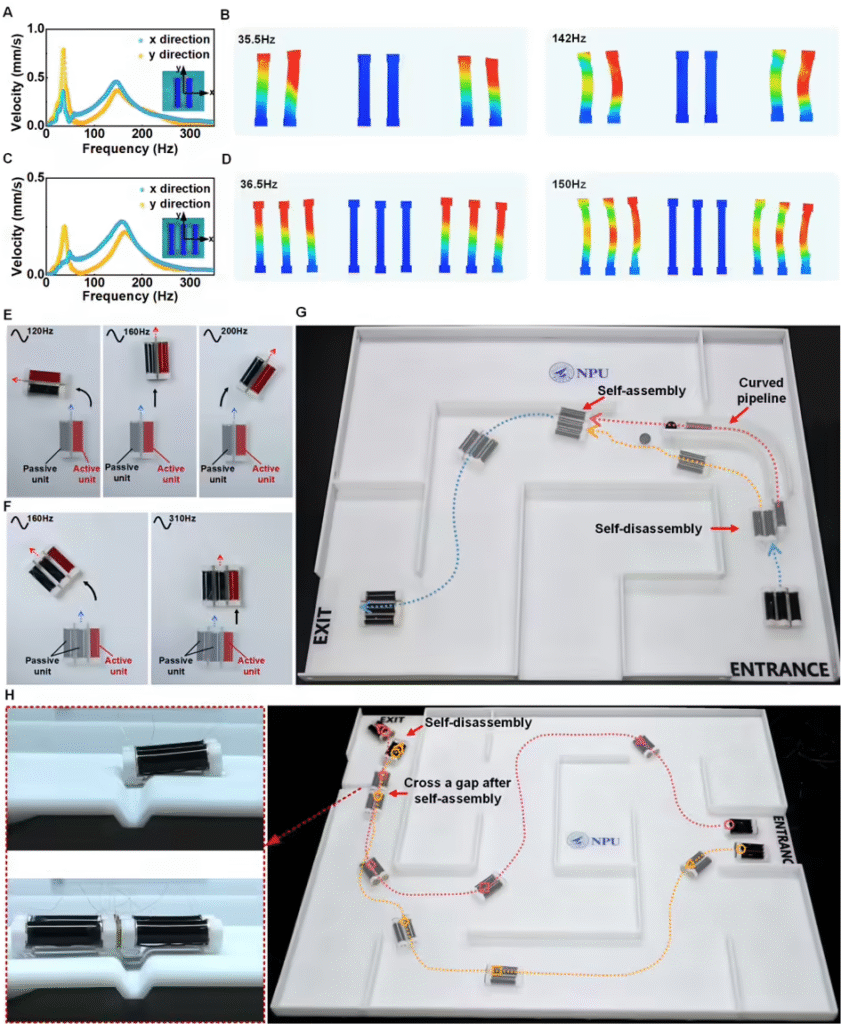

基于此材料,团队研制出的微型软体机器人展现出卓越性能。单个机器人仅需72.5V驱动电压即可灵敏运动,较同类系统降低约40%。在-50℃的极寒测试中,机器人能自主加热维持性能,并完成冰层巡检与融化任务。更令人称奇的是,机器人集群可通过电吸附实现毫米级精度的自主组装,在狭小空间内灵活重构,适应不同作业需求。

从应用前景看,这项技术为航空发动机检测、极地勘探等特殊场景提供了创新解决方案。例如,微型机器人集群可进入发动机叶片间隙执行检测,其自加热功能可防止精密部件结冰;在寒区科考中,它们能自主融化冰层获取样本,大幅降低人力风险。

技术专家指出,这项研究的价值不仅在于材料突破,更在于系统级创新。团队提出的电压控制策略,能根据需要精准调节材料发热量,实现”该热时热、该冷时冷”的智能调控。这种主动温控能力,使机器人能适应从热带到极地的全气候环境。

市场分析认为,软体机器人正成为智能制造和特种作业的新兴力量。据MarketsandMarkets预测,全球软体机器人市场规模将在2027年达到83亿美元。西工大这项技术因其环境适应性和集群智能优势,在工业检测、灾害救援等领域具有独特竞争力。

从学术贡献看,该研究首次实现了电活性材料的”驱动-吸附-温控”多功能协同。吕坚院士表示,这种材料设计思路可拓展至其他智能材料体系,为下一代仿生机器人提供共性技术支撑。特别是电吸附技术的突破,为模块化机器人的快速组装提供了新范式。

值得注意的是,该研究得到国家重点研发计划等多项基金支持,体现出国家对前沿机器人技术的重视。随着中国制造向高端迈进,此类融合材料、机械、控制等多学科的创新,将成为突破”卡脖子”技术的关键。

研究团队计划进一步缩小机器人尺寸,提升群体规模。张卫红院士透露,下一代系统将实现千量级集群协作,并通过AI算法优化群体智能。这种”小而多、柔而智”的技术路线,或将成为中国机器人产业换道超车的重要机遇。

随着极端环境作业需求的增长,传统刚性机器人面临诸多局限。西工大这项研究展示的软体化、集群化、智能化解决方案,不仅填补了国内技术空白,更为全球机器人发展提供了新思路。